국민 주택 규모의 평수를 조사하자

국민주택 규모는 85㎡=33~35평

내 집을 마련하는 것은 모두의 최종 목표이지만 달성하기는 쉽지 않습니다. 매일 부동산 매물을 찾아보곤 하는데 생각보다 내가 살고 싶은 딱 맞는 장소를 찾기가 쉽지 않아요. 가장 많은 매물이 나오는 우리나라 국민주택 규모는 85㎡로 집을 마련할 때 흔히 볼 수 있는 구조입니다. 보통 공급면적 32평으로 불리기도 합니다. 이 개념이 도입된 지 약 50년이 넘었는데 어떻게 정책이 도입되었는지, 그리고 작동 원리는 무엇인지 살펴보겠습니다.

정부가 만든 서민 정책

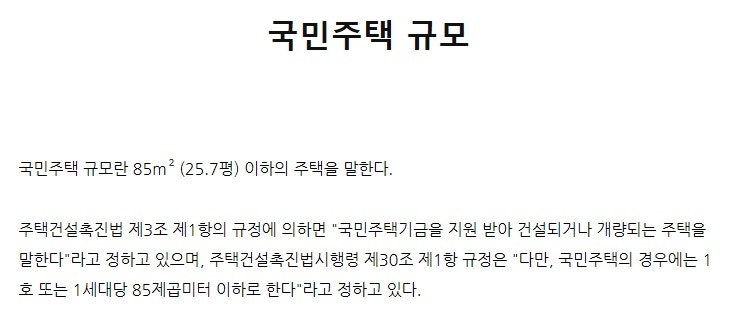

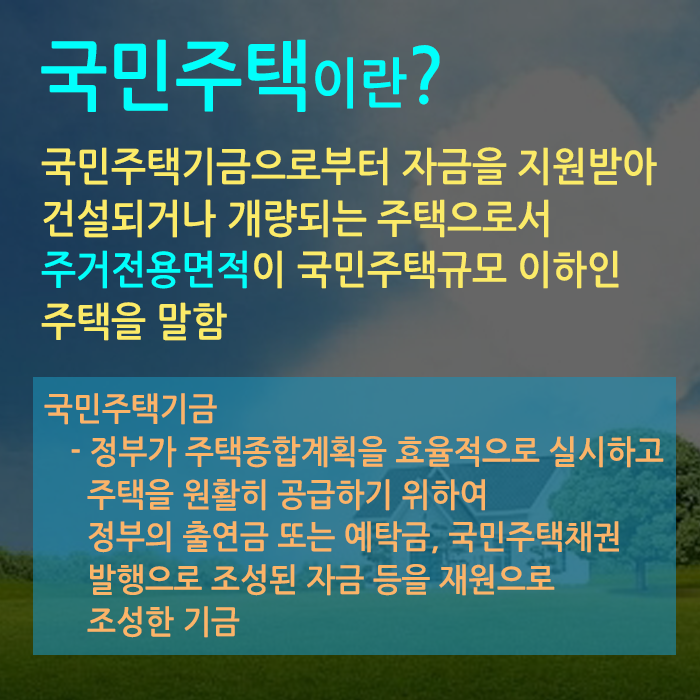

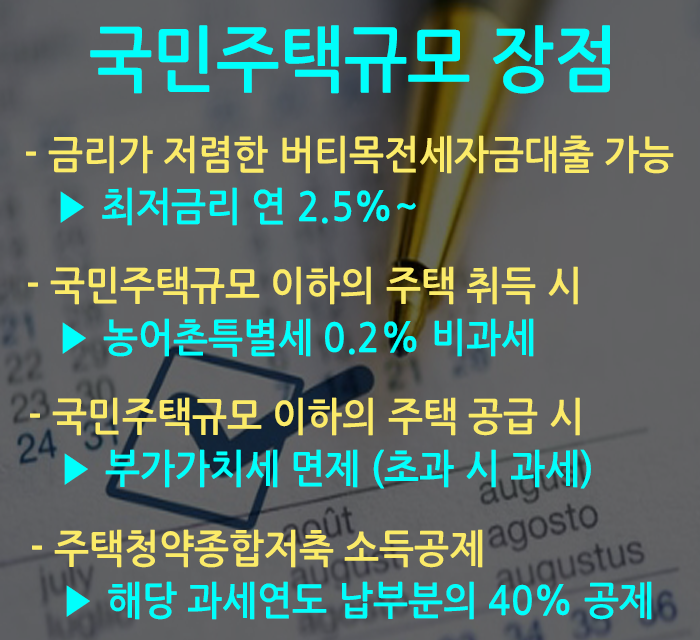

국민주택은 주택기금에서 자금을 지원받아 지어진 집으로 주거전용면적이 85㎡ 이하로 건설된 곳입니다. 그 외에는 민영주택이라고 불립니다. 수도권과 도시지역에서는 국민주택 규모를 주거전용면적 85㎡ 이하로 정하고 있습니다. 만약 85㎡ 이하 집에 살게 되면 금리가 낮은 버팀목 전세자금을 빌릴 수 있고 농어촌특별세는 0.2% 비과세가 가능해집니다. 정부가 서민들을 위해 만든 정책이기 때문에 다양한 혜택을 받을 수 있기 때문입니다.

해당 규모의 유래

국민주택의 규모가 왜 85㎡인지에 대해서는 다양한 의견이 있습니다. 1인당 인간답게 잘 살 수 있는 최소한의 면적이 5평으로 계산되어 가구당 평균 인원인 5명을 곱하여 25평을 산출했다는 설이 유력합니다. 25평을 미터법으로 환산하면 82.6㎡가 나오고 소수점을 없애고 반올림했을 때 85㎡가 나온다고 합니다. 통계청에 따르면 1970년대 한국의 평균 가구원 수는 5.2명이었기 때문에 거실을 갖춘 주거 면적은 1인당 최소 4.84평은 돼야 한다는 결론으로 도출한 것입니다.

현재 국민주택의 규모는 많은 곳에서 기준이 되고 있습니다. 신혼부부와 기관 전용 특공은 85㎡ 이하에서만 신청할 수 있고 공공분양도 마찬가지입니다. 1972년 건설촉진법에 따라 개설된 이 기준은 현재 폐지되었지만 여전히 공식처럼 남아 있습니다. 현재 이러한 기준의 유래조차 명확하지 않기 때문에 이 규모를 축소해야 한다는 주장도 나오고 있습니다. 1인 가구의 증가로 소형 가구를 찾는 수요는 늘어나는 추세이기 때문입니다.이렇게 면적 기준을 줄여야 한다는 입장 외에 오히려 늘려야 한다는 입장이 나오기도 합니다. 선진국의 경우 오히려 기준이 높습니다. 가까운 일본은 94.9㎡, 그리고 독일은 무려 114.6㎡에 달합니다. 우리 생활에 큰 영향을 미치기 때문에 시대에 따라 더 늘려야 한다는 주장이 제기되기도 합니다. 하지만 50년 넘게 불변의 법칙처럼 이어져 온 크기이기 때문에 이를 바꾸기는 쉽지 않을 것 같습니다. 내 집 마련을 위한 기본 정보이기 때문에 꼭 알아야 할 국민주택의 규모에 대해서 알아봤습니다.이렇게 면적 기준을 줄여야 한다는 입장 외에 오히려 늘려야 한다는 입장이 나오기도 합니다. 선진국의 경우 오히려 기준이 높습니다. 가까운 일본은 94.9㎡, 그리고 독일은 무려 114.6㎡에 달합니다. 우리 생활에 큰 영향을 미치기 때문에 시대에 따라 더 늘려야 한다는 주장이 제기되기도 합니다. 하지만 50년 넘게 불변의 법칙처럼 이어져 온 크기이기 때문에 이를 바꾸기는 쉽지 않을 것 같습니다. 내 집 마련을 위한 기본 정보이기 때문에 꼭 알아야 할 국민주택의 규모에 대해서 알아봤습니다.